「関ヶ原の戦い」とは何だったのか?戦国最大級の決戦の裏側

1600年9月15日、天下分け目の関ヶ原の戦いは、日本の歴史の流れを決定づけた大合戦です。徳川家康が率いる東軍と石田三成を中心とする西軍の合わせて約15万の大軍勢が、美濃国関ヶ原で激突しました。この戦いを制した家康は、その後の江戸幕府成立への道を切り開いたのです。しかし、その勝利は単なる武力の勝利ではなく、家康の情報戦・調略・心理戦を駆使したリスクマネジメントの賜物でした。本記事では、初心者向けにこの戦いの流れ、旧説と新説の比較、さらに現代ビジネスにも活かせる家康の戦略を詳しく解説します。

戦いの背景|家康はなぜ決戦を選んだのか?

豊臣秀吉の死後、五大老筆頭の地位にあった家康は、各地で勢力調整を進めます。しかし石田三成をはじめとする反家康派が、豊臣恩顧の大名たちをまとめ、西軍を組織しました。対する家康は、あえて決戦を選びます。それは東北で上杉景勝を牽制しつつ、西軍の主力を関ヶ原に引き寄せ、一気に勝負をつけるためでした。

ここで重要なのは、家康が決戦の前に周到な布石を打っていた点です。毛利輝元を総大将に祭り上げ、実質的な統制を取れない西軍の弱点を見抜き、吉川広家との密約で毛利勢の動きを封じます。さらに東北の上杉景勝には伊達政宗らをぶつけ、東からの圧迫を防ぎました。

戦場の新説と通説(旧説)|どこで戦ったのか?

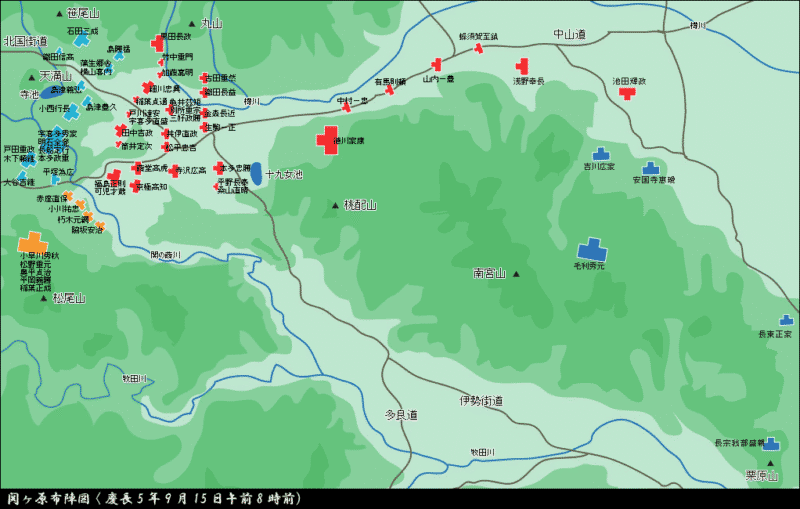

従来の通説(旧説)では、関ヶ原の戦いは東軍(徳川家康軍)と西軍(石田三成軍)が関ヶ原の地で激突した大規模な野戦だったとされています。

この通説によれば、東軍は関ヶ原の低地(盆地部分)に布陣し、西軍は笹尾山や南宮山といった周囲の高地に陣を構えて、東軍を包囲・圧迫するような配置を取ったとされます。つまり、石田三成は地形の優位を活かし、東軍を取り囲む鶴翼の陣(翼を広げて敵を包み込む形の陣形)に似た布陣で、防御と攻撃の両面に対応できる構造を築いていたのです。

しかし、戦局は西軍内の裏切りや連携不足によって崩れ、この戦略も機能しないまま東軍の勝利に終わったと伝えられています。

一方、近年の研究では、この戦いの実像はより複雑であった可能性が指摘されています。家康のような百戦錬磨の武将が、わざわざリスクの高い不利な低地に布陣したとは考えにくく、実際には攻城戦や持久戦の要素も含まれ、より多面的で戦略的な戦いだったとする新たな見解が注目されています。

小早川秀秋の裏切りと問い鉄砲の真相

関ヶ原の戦い最大のドラマといえば、小早川秀秋の裏切りです。従来は「家康が問い鉄砲を撃たせ、その合図で秀秋が裏切った」と伝えられてきました。これは講談や後世の軍記物語が広めた物語的要素が強い逸話です。

実際には問い鉄砲の記録は一次史料には見られず、近年の研究では創作と考えられています。秀秋の裏切りは、家康の事前調略と圧力、そして西軍の不統一に起因するものとされ、家康側からの心理的プレッシャーが裏切りの決断を促したのです。

情報戦と布石の妙|家康のリスクマネジメント

家康は関ヶ原に至るまで、数々の情報戦を仕掛けています。

- 吉川広家を通じて毛利本隊を動けなくする密約

- 上杉景勝と西軍を分断するための東北戦線の調整

- 小早川秀秋、脇坂安治らへの調略

- 西軍の情報網への工作、流言飛語の拡散

これらの布石により、家康は戦わずして勝つための土台を固めたと言えます。決戦当日は、この事前工作の成果を確認する儀式のような側面すらあったのです。

戦後処理|勝った後のリスクマネジメント

戦後、家康は徹底した論功行賞と罰を行います。裏切り組には恩賞を与えた一方、石田三成、小西行長ら西軍主力は処刑し、残存勢力を徹底的に排除しました。また外様大名の領地を削り、譜代大名を戦略拠点に配置することで、江戸幕府創設に向けた基盤を築きます。これは単なる合戦勝利ではなく、「統治の勝利」を目指した総合戦略だったのです。

用語解説

✅ 関ヶ原の戦い

1600年、美濃国関ヶ原で行われた東軍・徳川家康と西軍・石田三成らの間の天下分け目の大決戦。

✅ 調略

敵方の大名や武将を味方に引き込むための工作活動。戦国時代の合戦では重要な勝敗要素。

✅ 毛利輝元・吉川広家

西軍総大将に担がれた毛利輝元と、その家臣で密かに家康と内通していた吉川広家。

✅ 問い鉄砲

家康が小早川秀秋の陣に向け撃たせたとされる裏切り催促の銃撃。近年は創作説が有力。

現代ビジネスに活かす関ヶ原の戦略思考

関ヶ原の戦いは、単なる武力衝突ではなく「情報と調略の総力戦」でした。これを現代ビジネスに置き換えると、以下のような学びがあります。

- 情報収集と調略=競合分析と交渉戦略

家康のように、相手陣営の弱点や不満を的確に突く情報収集が、交渉やM&Aの成功の鍵です。 - 布石の多重化=リスク分散投資

家康は一つの策に頼らず、複数の布石を打ち勝機を待ちました。これは現代の危機管理や事業ポートフォリオ戦略そのものです。 - 勝った後の統治=M&A後の組織統合戦略

戦に勝っただけでなく、その後の人事配置、文化形成まで視野に入れた家康の統治戦略は、現代の経営統合の教訓です。

次回予告

次回は「天下分け目の決戦の後、家康がどうして盤石な統治体制を作り上げたのか」について詳しく解説します。勝った後こそリーダーの真価が問われる、その実像に迫ります!