🏯 歴史的背景:武田勝頼の急襲と長篠の戦いへ

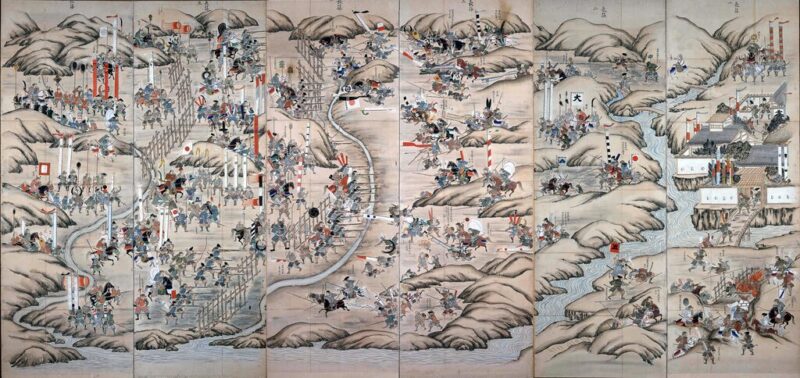

1575年(天正3年)、戦国時代を象徴する激戦「長篠の戦い」が起こりました。この戦いは、甲斐(山梨)を本拠とする武田勝頼と、織田信長・徳川家康の連合軍による激突です。

徳川領である三河・長篠城を武田軍が急襲したことをきっかけに、家康は信長に援軍を要請。信長は迅速に約3万の軍勢を編成して出陣し、連合軍は約3万8000、武田軍は約1万5000とされています。

⚔️ 用語解説:長篠の戦いとは?

長篠の戦い:1575年、愛知県新城市で繰り広げられた合戦。織田・徳川連合軍が鉄砲を活用し、武田勝頼の精鋭騎馬軍団を撃破したことで有名。

🏞 戦場・設楽原の地形と織田・徳川の布陣

戦場となった設楽原は、山と川に囲まれた地形で、連合軍はこの地に防御陣を構築しました。とくに注目されたのが「馬防柵」と呼ばれる木柵です。これは、武田の騎馬突撃を防ぐために、三重四重に張り巡らされており、いわば“歩兵による防衛線”の工夫でした。

さらに、織田軍は3000挺とも言われる鉄砲を配備し、雨天時を避けて天候を見計らって作戦を展開。ここに、戦術の転換点がありました。

🔫 鉄砲三段撃ちの神話と真実

通説では、「三段撃ち」により鉄砲の連射が可能になったとされます。しかし近年の研究では「三段撃ち」自体の史料的根拠は少なく、実際には複数の隊が交代で射撃を行った“連続射撃”であったとされます。

信長は「火力集中」を重視しており、雨天では鉄砲を使わず戦わないなど、兵器の特性を理解した上での運用でした。これは、現代の「合理的な技術活用」の姿勢と通じます。

🤝 家康の立ち位置と“対等な共闘関係”

この戦いにおいて、徳川家康は単なる信長の“従者”ではなく、三河防衛の主軸として堂々と戦線を維持しました。家康の家臣団である鳥居元忠、酒井忠次、本多忠勝などが独立して部隊を指揮し、信長の軍と共に戦果を挙げています。

特に酒井忠次は、武田軍の補給部隊を背後から奇襲する「鳶ノ巣山攻撃」を成功させ、勝頼軍の戦線を混乱させることに成功しました。家康はこのように“信長に従いながらも独自の役割”を果たすことで、戦後の織田政権内での発言力を着実に強めていきました。

🐎 武田氏滅亡への導火線

この戦いで、武田勝頼の軍事的信用は大きく揺らぎました。実際、名だたる武田の将兵──山県昌景、馬場信春、内藤昌豊らがこの戦いで討死。特に、馬場信春は信玄時代からの重臣であり「武田四天王」の1人。その死は家中に衝撃を与えました。

また、兵の損耗により信濃や遠江方面の支配力は大幅に低下。以降の武田家は、領内統制が崩れ、2年後には織田・徳川連合軍によって滅亡することになります。

📘 用語解説:馬場信春とは?

馬場信春(ばばのぶはる):武田四天王のひとり。騎馬軍団の名将として知られ、長篠の戦いでは殿軍(しんがり)として戦い、戦死。

🧠 同盟戦略の巧みさと家康の“成長戦”

長篠の戦いは単なる勝利ではなく、徳川家康が「独立した戦力」として信長に認められた転機でもあります。これは現代でいう“アライアンス(業務提携)”において、対等なパートナーであることを示す姿勢と同じです。

・主導権を一方に委ねない

・現場で価値を出す

・交渉を結果で語る

このようなスタンスが、信長との信頼関係を築き、後の「本能寺の変」以降の政権獲得へとつながる礎となりました。

📈 現代ビジネスに生かす「危機下の連携術」

長篠の戦いから学べるのは、単に“勝つ戦術”ではなく、“共に勝つ”ための「連携力」です。以下の3点が特に重要です。

1. 共通の敵を設定し、役割分担する

企業間アライアンスでは、「競合に対抗するために協力する」構造が重要です。家康と信長は、明確に「武田勝頼打倒」という目的を共有していました。

2. 主従関係ではなく“相互尊重”のパートナー意識

家康は信長に頭を下げながらも、戦術では独立性を保っていました。これは現代でいう「フラットな協業関係」に通じます。

3. 危機管理能力とリーダー育成

鳶ノ巣山奇襲を任された酒井忠次のように、「任せる勇気と人材登用」のバランスも不可欠です。危機下で機能するチームをどう作るか──その鍵は戦国時代からも学べます。

🔚 まとめ|らぼのすけ的・共闘の本質とは何か?

ぼく「らぼのすけ」は、長篠の戦いから「共闘とは、上下関係ではなく“お互いが価値を出し合うこと”」だと学びました。

徳川家康は信長の“配下”ではなく、“並ぶ者”として信頼を勝ち取りました。それは、実力と信念を持って、自分の責任を全うした結果です。

現代でも、ビジネスの共創やパートナーシップの成功は、「上か下か」ではなく「どう貢献し合えるか」にかかっています。戦国の乱世を生き抜いた家康のように、危機に強い“対等な共闘力”を身につけていきたいですね。

次回は「徳川家康の忍耐と統一戦略──関ヶ原前夜の交渉力」に注目して、見えない力で勝利を引き寄せた“見えない戦い”を掘り下げていきたいと思います!

それでは、また次の“戦国知恵袋”でお会いしましょう!