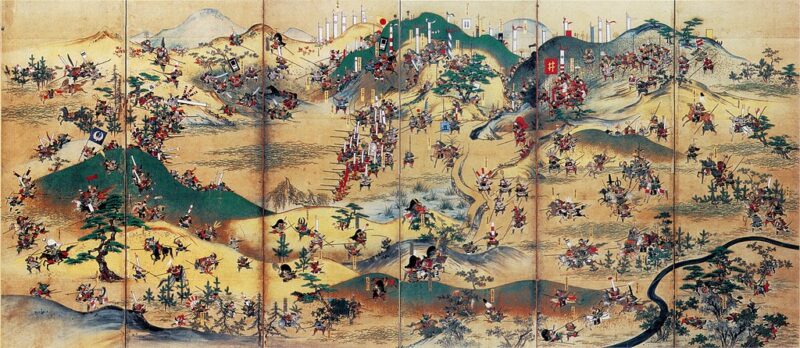

はじめに|なぜ小牧・長久手の戦いは注目されるのか?

1584年、織田信長の死後に勃発した「小牧・長久手の戦い」は、徳川家康と豊臣秀吉という二大勢力が正面からぶつかり合った歴史的な転換点です。勝敗は決定的ではなかったものの、この戦いがその後の天下統一の流れに与えた影響は非常に大きく、家康という人物の「戦わずして勝つ」戦略的センスが鮮明に表れた一戦でもあります。

本記事では、戦いの背景や経過を丁寧に解説しながら、徳川家康のとった巧妙な外交・軍事戦略について掘り下げ、現代ビジネスにも通じる思考法を探っていきます。

小牧・長久手の戦いの背景|織田家後継問題と秀吉の野望

織田信長の死と政治的空白

1582年の「本能寺の変」により、天下布武を掲げていた織田信長は突然この世を去ります。その後継者問題を巡って織田家中は混乱し、豊臣秀吉(当時は羽柴秀吉)はすぐさま「山崎の戦い」で明智光秀を討ち取って勢いを得ます。

清州会議と織田信雄

織田家の後継者を巡って開かれた「清州会議」では、信長の嫡孫・三法師が名目上の当主となりますが、実権を握ったのは秀吉。一方、信長の次男・織田信雄(のぶかつ)はこの体制に不満を抱き、秀吉と対立する姿勢を見せるようになります。

信雄は、父・信長と同じく“家臣を抑えるタイプの君主”として振る舞おうとしますが、秀吉の巧みな政治工作に圧倒されていました。そこで、彼は「秀吉に対抗できる人物」として徳川家康に助けを求めるのです。

徳川家康の決断|秀吉との正面対決へ

家康の立場

この時点で徳川家康は、信長と同盟を結び、着実に東海地方での基盤を固めていました。本能寺の変の直後には伊賀越えで命からがら三河に帰還し、その後は慎重な立場を取りつつも独立性を維持しています。

信雄からの協力要請に対して、家康は「秀吉の天下取りをここで止めなければならない」と判断し、軍事行動に踏み切ります。

小牧・長久手の布陣

家康は尾張・小牧に布陣し、堅固な防衛線を築きます。これに対し、秀吉は正面からの攻撃を避け、別動隊を派遣して東三河を回り込もうとします。この結果、発生したのが「長久手の戦い」です。

長久手の戦い|戦上手・家康の真価が光る

1584年4月、秀吉の弟・羽柴秀次らが率いる別動隊が三河へ侵攻を開始。しかし家康は、これを事前に察知し、見事に伏兵を仕掛けて迎え撃ちました。

この戦いで秀吉方の重臣である池田恒興・森長可らが討ち死にし、秀吉軍は大打撃を受けます。

この「長久手の勝利」は家康の軍略の冴えを示すと同時に、正面衝突を避けながら“要所を突く”戦略の成功例といえるでしょう。

戦わずして勝つ外交戦略|和睦の裏にある計算

信雄の裏切りと単独講和

秀吉は信雄を巧みに取り込み、家康と袂を分かたせます。信雄が秀吉との和睦に応じたことで、家康は政治的に孤立しますが、あくまで「武力衝突せず、和睦を選ぶ」道を選びます。

家康の狙い

家康のこの判断には「長期戦を避けて兵力を温存し、次の好機を待つ」という明確な意図がありました。実際、この後の数年間、家康は豊臣政権下で確実に地位を固め、最終的には江戸幕府を開く布石を打っていくことになります。

用語解説:初心者向け

- 本能寺の変:1582年、明智光秀が主君・織田信長を京都の本能寺で討った事件。

- 清州会議:信長死後の織田家の後継体制を決めた重臣会議。

- 伊賀越え:本能寺の変の直後、家康が命からがら三河へ戻った危険な帰還ルート。

- 長久手の戦い:小牧・長久手戦の中で行われた局地戦。徳川軍が秀吉軍の別動隊を撃破した。

現代ビジネスへの応用|徳川家康に学ぶ“戦わずして勝つ”リーダー術

この戦いから得られる教訓は数多くありますが、特に現代ビジネスで注目すべきは以下のポイントです。

1. 長期戦略を優先する柔軟な思考

家康は目先の勝利よりも、将来的な体制づくりを優先しました。現代企業でも、短期の成果にとらわれず、ブランド価値や信頼構築を重視する姿勢は重要です。

2. 敵の動きを読み、先手を打つ戦略眼

情報を的確に分析し、敵の動きを先読みして伏兵を配置したように、現代の経営者も市場や競合の動きを察知し、柔軟に対応する力が求められます。

3. 不利な状況でも損切りを決断できる胆力

信雄との関係が崩れて孤立した際も、家康は撤退を決断しました。これはビジネスにおける「撤退判断」「リスク管理」に通じます。

おわりに|秀吉に屈せず、未来を見据えた家康の胆力

「小牧・長久手の戦い」は、単なる軍事衝突ではなく、徳川家康が“生き残り”をかけて展開した複層的な戦いでした。対立構造の中でも冷静に状況を読み解き、自らの立場を維持した家康の姿勢は、現代を生きる私たちにも多くのヒントを与えてくれます。

次回は、「関ヶ原の戦い|勝敗を分けた“情報戦”と布石の妙」をお届けします。