はじめに|戦国時代における都市経営の重要性

戦国武将と聞くと合戦や権謀術数を思い浮かべるかもしれませんが、実は「いかに人が集い、安心して暮らせる地域をつくるか」こそ、強さの鍵でした。北条氏康は小田原を単なる城塞ではなく、生活基盤を支える都市として築き上げることで知られています。

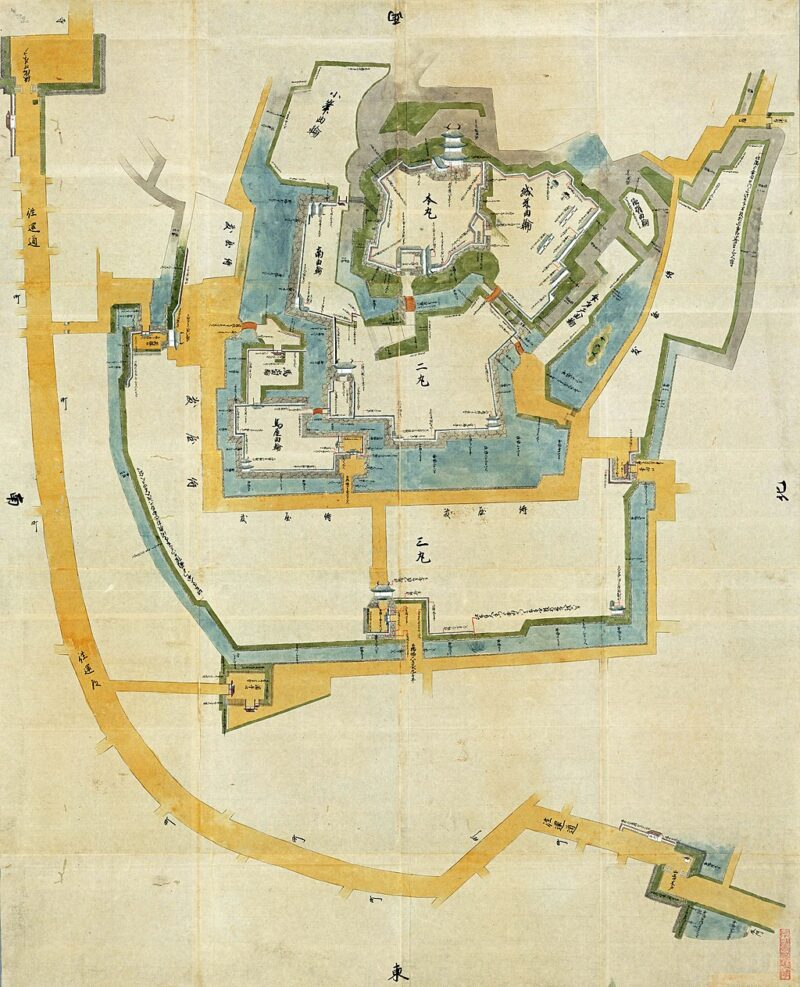

総構え──城と城下町を守る“土の城壁”

小田原城は、城本体だけでなく城下町ごと土塁・堀で囲む「総構え(そうがまえ)」の代表例です。この土塁は幅約16m、深さ10m以上に及び、防衛だけでなく城下の生活を戦時にも守る構造でした。

1590年の豊臣秀吉による包囲戦では、小田原城は3か月籠城し、圧倒的な敵にも抵抗しました。総構えはまさに生活を支える“土の城壁”として機能したのです。

上杉謙信との関東出兵──戦いの背景・経緯・影響

上杉謙信は1561年、関東管領の立場から関東の秩序回復を目指し、大軍を率いて関東に出兵しました。背景には、北条氏による勢力拡大が関東諸将の反発を招いていた事情があります。

謙信は諸将の支持を集め、北条氏康の本拠・小田原城を包囲。数万の軍勢を率いて攻め寄せたこの戦いは、関東を巡る最大級の攻防でした。

しかし、氏康は小田原城の総構えを駆使し、強固な守りと住民の結束を武器に抗戦。さらに補給線を断つゲリラ戦を展開し、謙信軍にじわじわと打撃を与えました。結果、謙信は関東での目的を果たせないまま撤退を余儀なくされたのです。

この戦いを通じ、北条領の「住民と一体の守り」が明確になり、領民の信頼感をさらに強める結果となりました。氏康の柔軟かつ現場重視の防衛戦略が光った一戦でした。

武田信玄による小田原城攻め──戦いの背景・経緯・影響

武田信玄は1569年、駿河を手中に収めると次に関東への進出を目指し、北条領への侵攻を開始しました。背景には、かつての「甲相駿三国同盟」が崩れ、武田と北条の間に緊張が高まっていたことがあります。

信玄はおよそ2万の兵を率い、北条氏康の本拠地・小田原城を包囲。しかし氏康は堅牢な総構えを活かし、三日三晩に及ぶ篭城戦で信玄の猛攻を耐え抜きました。さらに、城内の防衛だけでなく、周辺のゲリラ戦を展開し、武田軍を翻弄しました。

結局、信玄は補給線の問題や北条領の強固な抵抗を前に、わずか数日で撤退を余儀なくされました。この戦いは、小田原城の堅牢さと氏康の防衛指導力を改めて天下に示す結果となりました。

現代で言えば「危機管理」と「現場力」の重要性を示す事例です。困難な状況でも粘り強く、地域の強みを活かす戦略は、現代の組織経営にも通じるのではないでしょうか。

農業政策と水利管理──暮らしを守る地域経営

戦国時代、農業は領国の経済と軍事力の基盤でした。農民が安心して働ける環境を整えなければ、武将の軍資金も安定しませんでした。

北条氏康はこの点をよく理解し、城下町の整備だけでなく、農村部の水利整備や農地保護にも力を入れました。堤防や水路の改修、川の氾濫防止などに積極的に取り組み、稲作の安定を支えました。

洪水や飢饉が起こった年には年貢の減免を実施し、農民が再び立ち上がれるまで支援を惜しみませんでした。こうした施策は農業生産力の維持につながり、結果として地域経済全体の強化を支えたのです。

現代の地域づくりでも、水インフラや農業支援は欠かせない基盤。氏康の「農業を支えることで経済を支える」発想は、自治体や企業の地域戦略に通じる重要な視点だといえるでしょう。

経済×物流×防災が融合した都市設計

総構えの内側は生活圏であり、氏康はその中に物流・市場・職人拠点・水利設備を整備しました。

- 街道・関所の整備による流通ネットワーク活性化

- 市場保護と商人招致による商業振興

- 農民流出を防ぐ減税と備蓄による危機対策

- 地域文化の尊重と寺社支援による共感型統治

文化共存による信頼構築、そして“居留促進”の仕組み

氏康は地域ごとの文化・宗教・祭礼を尊重し中立的に支援。住民の誇りと一体感を高める統治を実践しました。

そして、安全と文化、収入機会に恵まれる都市は、商人・職人・農民といった多様な人材が移住・定住・定着する魅力を持ちました。すなわち、人が集まり、人が残る“居留促進”の仕組みです。

職能ごとの保護制度や世代継承の仕組みが、地域の持続的発展を支えたのです。

現代ビジネス・地域戦略への示唆

- 防御×生活設計:堅牢なインフラ整備と暮らしの質両方を支える戦略が機能。

- 危機時にこそ信頼醸成:減税・備蓄などの実務は信用の源。

- 文化共存の尊重:多様性を包摂する地域・組織づくりに必須。

- 居留戦略の制度化:システムで人を集め、定着させる仕掛けが鍵。

まとめ|戦国の都市戦略から学ぶ3原則

- 「土の城壁」と「生活圏」の融合戦略

- 信頼を紡ぐ行政と文化支援の共存

- 定住を促す制度と危機対応の整備

総構えという物理的・制度的防衛網は、安心と信頼、文化と経済を守る包括戦略でした。行政、自治体、企業、コミュニティ運営、それぞれに応用できる知恵です。

次回は「北条氏康の教育と後継者育成」に焦点を当て、未来へつなぐ統治の智慧を語ります😊