はじめに|征夷大将軍と江戸幕府はなぜ重要?

徳川家康(とくがわいえやす)は、戦国の乱世を終わらせた天下人として有名です。

しかし、彼の真の功績は単なる「天下取り」ではなく、その後に築いた江戸幕府の政治制度にありました。

家康は「征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)」という地位を得て、武家政権の頂点に立ちました。

そして、巧みに設計した政治制度によって、260年以上続く泰平の世の基盤を作り上げたのです。

本記事では、家康の征夷大将軍就任と江戸幕府の政治制度設計をわかりやすく解説し、現代ビジネスにも役立つヒントを探ります。

征夷大将軍とは何か?家康が得た「正統の支配者の地位」

征夷大将軍の役割と歴史的背景

征夷大将軍は、もともと奈良・平安時代に蝦夷(えみし)討伐を目的として任命された武官の最高職です。

鎌倉幕府の源頼朝以降は、武士政権の最高権力者を示す称号として定着しました。

この地位は単なる軍事的権力ではなく、天皇の権威に基づく「正統な支配者」としての象徴でした。

つまり、武力で天下を取っただけでは政権の正統性は不十分であり、征夷大将軍の任官によって初めて公式な統治権を得ることができたのです。

家康の将軍任官の経緯と意義

家康は1600年の関ヶ原の戦いで実質的な天下人となりました。

しかしすぐに征夷大将軍を名乗ることはせず、慎重に朝廷や諸大名との関係を調整しました。

そして1603年、満を持して征夷大将軍に任命され、名実ともに武家政権のトップとなったのです。

この将軍職の就任により、家康は**武力の勝者から「制度の勝者」**へと変貌しました。

これが江戸幕府の長期安定の第一歩だったのです。

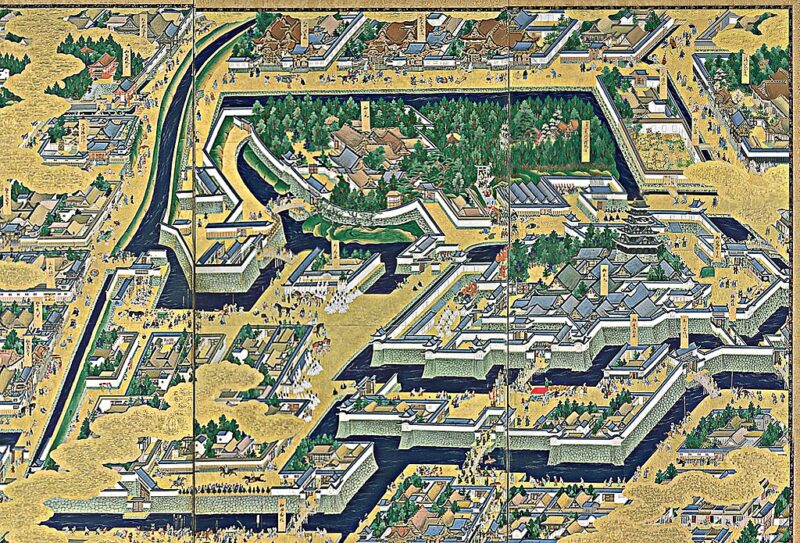

江戸幕府の統治システム|安定化を狙った政治制度のデザイン

合議制と役職の分散(老中・若年寄・評定所)

江戸幕府の特徴は、合議制による意思決定です。

老中、若年寄、大目付などの役職が役割を分担し、将軍一人に権力が集中しない仕組みが作られました。

評定所(ひょうじょうしょ)という合議機関も設け、重要な判断は複数の高官によって協議される仕組みです。

これにより、権力の暴走や失政のリスクを最小化しました。

外様大名のコントロール(参勤交代・一国一城令)

家康の統治戦略では、特に外様大名(関ヶ原後に従った大名)の管理が重視されました。

参勤交代は、外様大名の経済力・軍事力を削ぎ、幕府への従属を強制する制度です。

大名は江戸と国元を往復し、財政負担と時間的拘束で軍事行動を取れないようにされました。

一国一城令(いっこくいちじょうれい)は、大名の城郭建築を一つに制限し、軍事力の分散を防ぎました。

この制度は、戦国期のような私闘を根絶するための重要な施策です。

町人・農民社会の統制と経済振興

家康は武士の統治だけでなく、町人や農民の生活安定にも目を向けました。

貨幣経済の整備、市場の保護、年貢徴収の基準統一など、社会秩序と経済基盤の安定化を進めたのです。

これにより、戦国乱世の混乱から脱却し、平和な社会が築かれていきました。

家康の制度に込めた「統治哲学」

自滅を防ぐガバナンス設計

家康は、単なる独裁政権ではなく、自らの後継が暴走しない仕組みを作ろうとしました。

その意図が合議制や大名統制に表れています。自滅の芽を制度で摘むことで、政権の持続性を確保したのです。

「武断」と「文治」のハイブリッド

家康は軍事力だけに頼るのではなく、法・制度・文化による「文治主義」も重視しました。

武断と文治のハイブリッド型の統治で、軍事力に頼らない安定を追求したのです。

「現場主義」の統治姿勢

家康は現場視察や情報収集を重視し、現実に即した政策を展開しました。

これにより、大名・町人・農民それぞれの立場を踏まえた現実的な政治が可能となったのです。

江戸幕府260年の基盤を築いた工夫

江戸幕府の基盤は、家康の時代に制度として固まりました。

その後、家光・綱吉・吉宗といった歴代将軍は家康の統治思想を受け継ぎ、制度を補強・改良しました。

初期にしっかり制度を固めたことが、260年の長期政権を支える大きな要因だったのです。

現代ビジネスに活かす家康流ガバナンスの知恵

家康の政治制度は、現代の組織づくり・企業経営に次のようなヒントを与えてくれます。

- 自分不在でも続く仕組みを作る

家康は「個の力」より「仕組みの力」を重視しました。後継者やリーダー交代に強い組織を作る考え方は、現代企業にも不可欠です。 - 権限の分散と監視のバランス

権力を分散させることで、暴走を防ぎ、健全な統治を可能にしました。これは組織のガバナンスにも通じます。 - 理念が制度を生かす

家康の「泰平の世を築く」という理念が、制度の背骨になっていました。現代も制度の背後に明確な理念があることが、組織の強さになります。

まとめ|今に活きる江戸幕府の統治デザイン

徳川家康が征夷大将軍となり築いた江戸幕府の政治制度は、ただの権力集中ではなく、

安定と持続性を見据えた精密なデザインでした。

260年続いた平和の基盤は、理念と制度が一体となった統治哲学の成果です。

私たちの組織や社会でも、この家康の知恵に学ぶべき点は多いのではないでしょうか。

あなたの組織でも、「家康式の仕組みづくり」、ぜひ考えてみてください。